Schreibblogg.de > SPBuchsatz > 2. Feinkorrektur

Karl-Heinz Zimmer

SPBuchsatz: Schöner Textsatz für Selfpublisher

Die Form folgt der Funktion:

Guter Textsatz erhöht die Chance,

dass Lesende von Deiner Geschichte gefesselt werden.

Gut gesetzt ist ein Text,

der sich angenehm gleichmäßig lesen lässt,

weil er keine unentschuldbaren Lesefluss-Störungen enthält.

Lesefluss-Störungen sind inhaltliche oder optische Details, die den Lese-Rhythmus behindern oder die Lese-Richtung unerwünscht ablenken:

Beim gleichmäßigen Lesen eines belletristischen Werkes springen die Augen mit kurzen Pausen zum jeweils nächsten Wort oder zur nächsten Wortgruppe. Störungsfreier Genuss eines fesselnden Textes versetzt in einen tranceähnlichen Zustand, die Lesenden versinken in der Geschichte und erleben sie mit.

Lesefluss-Störungen irritieren und reißen aus der Illusion heraus, deshalb achtet qualitätsbewusster Buchsatz auf sorgsame Feinkorrektur:

Inhaltliche Lesefluss-Störungen

Solche Manuskriptmängel korrigiere – bitte vor dem Textsatz! – beim Feinschliff des Textes, idealerweise in Zusammenarbeit mit einer guten Lektorin.

(Beispielsweise sind ungewollte Regressionen zu vermeiden, das Zurückspringen der Augen zu einer bereits gelesenen Passage, wenn erst im weiteren Text ein Lese-Missverständnis offenbar wurde und die Leserin sich nun damit quält, den zuvor falsch verstandenen Text mit den Augen zu suchen und erneut zu lesen.)

Optische Lesefluss-Störungen

Große Lücken zwischen den Worten, ungeschickt gewählte Schriftgröße oder Zeilenabstand, zu kurze oder zu volle Absatz-Endzeilen, oder sog. Gassen lenken ebenso ab wie häufige Silbentrennung oder mit irritierenden Textfragmenten beginnende Zeilen.

Zielkonflikt: Dein Text liegt dir am Herzen, du möchtest ihn möglichst wenig ändern. Gleichzeitig strebst Du guten Buchsatz an, der angenehmes Lesen ermöglicht. Die beiden Ziele sind manchmal unvereinbar und du wirst optische Unvollkommenheiten in Kauf nehmen, um nicht zu häufig den Text verändern zu müssen. Textsatz-Feinkorrektur bedeutet, Kompromisse zu suchen zwischen optimaler Lesbarkeit und größter Texttreue.

Lesefluss-Störungen sind daher nicht immer vermeidbar, so wie ein Seitenumbruch mitten in einem Absatz, der sich aus inhaltlichen Gründen nicht in zwei Absätze teilen lässt.

Unentschuldbar sind Lesefluss-Störungen,

wenn ihre Ursache nicht im Zielkonflikt,

sondern in deiner Bequemlichkeit liegt.

Gib dir Mühe, erstelle guten Textsatz, die Leute werden es lieben!

Deine Freiheit: Mit SPBuchsatz entscheidest du selber über alle Feinkorrektur-Details, das System nimmt keine Textveränderungen vor, es gibt nur Hinweise.

Qualität der Feinkorrektur wählen

Die mikrotypografische Güte des Textsatzes ist voreingestellt auf Gut. Als zweitbeste Stufe stellt sie einen Kompromiss zwischen bester Lesbarkeit und Zeitaufwand dar, denn je höher die angestrebte Satzqualität, desto mehr Zeit benötigt deine Feinkorrektur.

Hast du etwas mehr oder weniger Zeit, so entferne das voreingetragene x-Kreuzchen und kreuze eines der drei anderen Zentraldokummentfelder an:

\def \spFeinkorrekturQualitaetSUPER {}

\def \spFeinkorrekturQualitaetGut {x}

\def \spFeinkorrekturQualitaetFastGut {}

\def \spFeinkorrekturInZEITNOT {}

Im Zeitnot-Modus zeigt SPBuchsatz nur die ärgsten Textsatz-Probleme (und die Hinweislinie neben Silbentrennungen) in Blau an.

Alle übrigen Details werden in grauer Farbe markiert, so dass du Dich auf die Korrektur der übelsten Stellen konzentrieren und gleichzeitig rasch nachsehen kannst, ob die Trennungen OK sind.

Es ist übrigens erlaubt, diese Qualität-Einstellung erst irgendwann während der laufenden Feinkorrektur zu ändern – falls dir die Zeit knapp werden sollte.

Die ersten Seiten/Kapitel deines Buches wären dann halt ordentlicher gesetzt als der Rest.

Textfehler vorab korrigieren

Vor der Feinkorrektur echter Textsatzprobleme stelle bitte sicher, dass dein Text die richtigen Zeichen und korrekten Zwischenräume verwendet, insbesondere achte auf diese drei Details:

- Ellipse: …

Setze als Auslassungszeichen eine Ellipse ein (also nicht drei Punkte tippen).

Kopiere sie mit [Strg]+[C] und [Strg]+[V] aus dem blauen Feld in deinen Text,

oder lies im Wikipedia-Artikel, wie du sie ansonsten eingeben kannst:

https://de.wikipedia.org/wiki/Auslassungspunkte#Kodierung

- Halbgeviertstrich: –

Verwende als Gedankenstrich oder als Auslassungszeichen einen Halbgeviertstrich,

indem du zwei Minuszeichen aneinander setzt, oder ihn aus dem blauen Feld kopierst.

Wie du ihn ansonsten eingeben kannst, beschreibt der Wikipedia-Artikel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Halbgeviertstrich#Eingabe_bei_Computersystemen_und_-programmen(Weiterführende Infos bietet der Abschnitt „Der Gedankenstrich in Verbindung mit anderen Satzzeichen“ im Duden-Newsletter:

https://www.duden.de/sprachwissen/newsletter/Duden-Newsletter-vom-03032014)

- schmales Leerzeichen: z.\,B. → z. B.

Setze innerhalb von Abkürzungsreihen schmale Leerzeichen ein,

indem du einen \ und unmittelbar danach ein Komma schreibst.

Hinweise zum Einsatz gibt der Wikipedia-Artikel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Schmales_Leerzeichen

Textfehler-Erkennung in SPBuchsatz

SPBuchsatz unterstützt dich in der Textsatz-Feinkorrektur-Phase durch Markieren von (eventuellen) Textfehlern, wenn du im Zentraldokument den Feinkorrektur-Modus einschaltest:

\spFeinkorrekturModus {x}

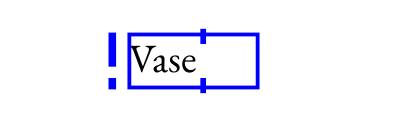

Die gefundenen Stellen werden eingerahmt und im linken Seitenrand durch drei rote Punkte angezeigt.

Textstellen, die SPBuchsatz mit Gewissheit für falsch hält, werden doppelt dick rot umrandet. Bitte korrigiere sie alle.

Für einfach umrandete Stellen prüfe bitte jeweils, ob es sich um einen Fehler handelt.

Absatzrand-Kontrolle

Die Absatzrand-Kontrolle in SPBuchsatz weist dich auf Details im Textsatz hin, die entweder typographische Fehler sind – also korrigiert werden müssen – oder nur Unschönheiten, die du fallweise abwägen solltest.

Absatzrand-Kontrolle ein-/ausschalten

Während deiner Feinkorrektur des Textsatzes achte darauf, den Feinkorrektur-Modus im Zentraldokument eingeschaltet zu haben. Du schaltest ihn normalerweise nur dann aus, wenn du fertig bist und den endgültigen Textblock erzeugen möchtest:

\spFeinkorrekturModus {x}

Details der Absatzrand-Kontrolle

| linker Rand | |||||||||||||||||||

|

Vermutlich falscher Text am Zeilenbeginn

Markiert werden:

Entscheide bitte fallweise, ob du den Text ändern willst, oder ob der Zeilenbeginn korrekt ist. |

||||||||||||||||||

|

Eigentlich zu kurzer Text in letzter Zeile eines Absatzes

typographische Vorschrift: typographisch wünschenswert nach Jan Tschichold: Die Breite des von SPBuchsatz dargestellten, blauen Rechtecks richtet sich nach der von dir gewählten Feinkorrektur-Qualität. Diese einfache Form umrahmt einen Text, der zwar der Vorschrift genügt, doch nicht die Wunschqualität erreicht. Hier hast du die Wahl, den kurzen Text notfalls so stehen zu lassen. Dein Buch wird dadurch nicht falsch, bloß halt etwas weniger schön. |

||||||||||||||||||

|

Extrem kurzer Text in letzter Zeile eines Absatzes

Das Ausrufezeichen signalisiert Prüfungs-Bedarf: Der Text in der letzten Zeile des Absatzes ist derart kurz, dass die typographische Vorschrift vermutlich verletzt wird. Hier musst du normalerweise korrigieren, wenn du korrekten Textsatz erstellen willst. Ausnahme: |

||||||||||||||||||

| rechter Rand | |||||||||||||||||||

|

Hinweis auf Worttrennung bzw. Halbgeviertstrich

Die roten Trennstrich-Hinweise helfen dir, jede Silbentrennung zu sehen, um sie rasch prüfen zu können, denn manchmal möchtest du vermutlich ein Wort an einer anderen Stelle trennen, als die Automatik es tun würde: Für korrekten Textsatz verhindere Trennung am Seitenende! Entscheide jeweils, ob du drei aufeinanderfolgende Trennungen gestatten möchtest. Dein Buch wird umso angenehmer zu lesen sein, je seltener getrennt wird. Ein Halbgeviertstrich (Gedankenstrich, …) am Zeilenende wird durch eine etwas längere Linie markiert. Für angenehm lesbaren Textsatz versuche, diese am Zeilenende zu vermeiden, auch wenn es in normalen Zeilen nicht streng verboten ist. Die letzte Zeile einer Seite mit Halbgeviertstrich zu beenden, wäre allerdings sehr schlechter Stil. Bitte korrigiere solche Fälle! |

||||||||||||||||||

|

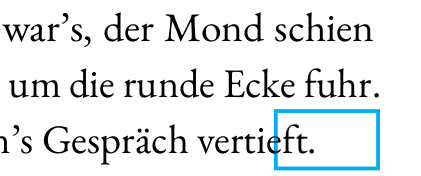

Worttrennung und Halbgeviertstrich in selber Zeile

SPBuchsatz zeichnet die beiden Markierungen dann leicht versetzt übereinander, damit sie dir in’s Auge fallen und du rasch prüfst, ob der Textsatz klargeht: Meist ist es OK, eine Zeile mit Silbentrennung zu beenden, auch wenn die selbe Zeile einen Halbgeviertstrich enthält. Typografisch verpönt und eine Irritation beim Lesen wäre jedoch, wenn der Halbgeviertstrich nahe dem Zeilenende stünde, am schlimmsten also, wenn unmittelbar vor dem getrennten Wort, wie im unteren Bild. Bitte korrigiere solche Fälle! |

||||||||||||||||||

|

Eigentlich zu volle, letzter Zeile eines Absatzes

typographische Vorschrift: Diese einfache Form umrahmt einen Text, der zwar der Vorschrift genügt, doch nur knapp. Hier hast du die Wahl, den kurzen Text notfalls so stehen zu lassen. Dein Buch wird dadurch nicht falsch, bloß halt etwas weniger schön. |

||||||||||||||||||

|

Sehr volle, letzte Zeile eines Absatzes

Das Ausrufezeichen signalisiert Prüfungs-Bedarf: Der Text in der letzten Zeile des Absatzes ist derart lang, dass die typographische Vorschrift verletzt wird. Hier musst du normalerweise korrigieren, wenn du korrekten Textsatz erstellen willst. (Ausnahme: |

||||||||||||||||||

|

Sehr volle, letzte Zeile eines Absatzes in der letzten Zeile einer Seite

Besonders kritischer Fall: Bitte unbedingt prüfen, wie Du es korrigieren kannst. (Ausnahme: |

||||||||||||||||||

|

Hinweis auf überschriebenen Rand

Rand-Überschreibungen treten zwar selten auf, doch sie wirken sehr unprofessionell, falls sie nicht winzig schmal sind. Rand-Überschreibungen sind schwere Satz-Fehler. |

||||||||||||||||||

|

Hinweis auf verboten weiten Wortabstand

Solch große Wortlücken können auftreten, wenn du den (seltenst zu verwendenden) Befehl \Zeilenumbruch zu gewagt einsetzt. Diese Wortlücken sind schwere Satz-Fehler. |

||||||||||||||||||

| rechter und linker Rand | |||||||||||||||||||

|

Identische Worte oder Wortteile am Zeilenanfang oder -Ende

Gelb hinterlegte Texte am Beginn oder Ende der Zeile machen dich auf (drei oder mehr) gleichlautende Zeichen in aufeinanderfolgenden Zeilen aufmerksam. Die französische Nationaldruckerei rät von solch gleichlautenden Texten am Beginn oder Ende ab. Der Rat ist überlegenswert, wenn auch keine verbindliche Regel für deutschsprachige Belletristik. Entscheide jeweils, ob du deinen Text so belassen möchtest, oder ihn behutsam änderst. Sei besonders kritisch, wenn Großbuchstaben im Spiel sind, denn beim Lesen kann es ablenken, wenn zwei gleiche Großbuchstaben senkrecht untereinander stehen. |

||||||||||||||||||

Absatz-Innenkontrolle

SPBuchsatz nutzt die durchdachten Möglichkeiten der TeX/LaTeX-Welt, um einen möglichst schönen, gleichmäßigen Satz herzustellen. Das Ergebnis der automatischen, mikrotypographischen Feinanpassungen ist so hochwertig, dass nur selten Korrekturen im Absatz-Inneren erforderlich ist, weil kaum einmal Gassen auftreten.

Zur Definition der Gasse und Beispielbild verweise ich auf den Kurzbeitrag in der Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Gießbach_(Typografie)

Bei deiner Absatz-Innenkontrolle verzichte am besten auf die – nur für Sonderfälle in SPBuchsatz enthaltene – automatische Gassen-Erkennung: Diese (per Optionfeld \spGassenErkennung einschaltbare) Prüfung verleitet nämlich zu unnötig vielen Textanpassungen, da die meisten von ihr angezeigten Gassen in der Praxis irrelevant sind, weil nur rechnerisch existent, ohne den Lesefluss zu beeinträchtigen.

Mein Rat: Sieh die Frage der Gassen entspannt und vertraue in Ruhe deinem visuellen Eindruck, wenn du im PDF den gesetzten Text Absatz für Absatz durchgehst!

Gassen, die du selber als störend wahrnimmst, korrigiere.

Alle anderen ignoriere.

Seitenrand-Kontrolle

SPBuchsatz wurde, wie gesagt, für den Textsatz belletristischer Werke entwickelt, daher steht höchste Qualität an erster Stelle:

Aus diesem Grund deaktiviert SPBuchsatz den (bei der KOMA-Script-Klasse scrbook normalerweise aktiven) automatischen, vertikalen Ausgleich, denn dieser hätte sub-optimalen Satz zur Folge, weil er oftmals die Registerhaltigkeit der im Inneren der Seite liegenden Zeilen zerstören würde.

Selbstverständlich ist vertikaler Ausgleich für dein Buch wichtig, allerdings sorgst du selber bitte selber dafür, anstatt es der Automatik zu überlassen: Die geringe Zeitersparnis wäre den Verlust an Qualität nicht wert!

Um dich (fehlenden) vertikalen Ausgleich gut erkennen lassen, kennzeichnet SPBuchsatz die Untergrenze des theoretischen Textbereichs durch eine dünne, waagerechte Linie.

Siehst du einen doppelt umrandeten Zwischenraum, so fehlt eine Zeile, so wie auf dieser Seite, wo im (mit SPBuchsatz gelieferten) Beispiele- und Tippsbuch der Fall demonstriert wird:

Häufigste Ursache dieses Problems: Zur Vermeidung eines sogenannten Hurenkindes (franz: une ligne veuve, engl.: a widowed line) wurde die eigentlich letzte Zeile einer Seite automatisch auf die Folgeseite verschoben, damit diese nicht mit der letzten Zeile des Absatzes beginnt.

Andere Ursache könnte sein, dass die dort fehlende Zeile mit Silbentrennung endet: In sauberem Belletristik-Satz ist dies verpönt, da es eine Leseflussstörung bewirkt, darum rückt SPBuchsatz die Zeile auf die nächste Seite und bittet dich, das Problem zu beheben.

Erlaubt sind solche Lücken nur selten, nämlich nach Szenewechsel, unter einem seitlich eingerückten Bereich, unter einem Bild oder einer Tabelle und natürlich am Ende des Kapitels.

Während der Feinkorrektur solltest du in allen anderen Fällen dafür sorgen, dass eine solche Seite eben nicht eine Zeile zu kurz ist, sondern vertikal ausgeglichen auf gleicher Höhe endet wie alle anderen, mit normalem Fließtext gefüllten Seiten.

Verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur nennt der folgende Abschnitt:

Deine Möglichkeiten zur Korrektur

Um die verschiedenen Textsatz-Probleme zu beheben, hast du verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, ob du lieber den Text vorsichtig anpassen möchtest, oder es vorziehst, behutsam die Textlaufweite ein wenig zu ändern.

Hier werden zunächst die Möglichkeiten zum vertikalen Ausgleich geschildert, also Maßnahmen, die du ergreifen kannst, damit die Absätze einer Seite eine oder mehrere Zeilen mehr (oder weniger) einnehmen. Anschließend folgen weitere Hinweise zum Beheben der anderen Textsatz-Probleme.

Möglichkeiten zum vertikalen Ausgleich

- In einem Absatz, der vor dem problematischen Absatz steht, vorsichtig etwas Text ergänzen, damit er eine Zeile mehr einnimmt.

- Den Problem-Absatz selbst um eine Zeile verlängern.

- Einen dieser Absätze so kürzen, dass er eine Zeile weniger verwendet, so dass der Problemabsatz noch komplett auf die Seite passt, auf der er beginnt.

- Einen Absatz in zwei teilen, oder zwei Absätze zu einem zusammenfassen.

- Die Textlaufweite eines Absatzes vergrößern oder verkleinern, damit sein Text eine Zeile mehr oder weniger benötigt:

…

\BeginnHalbEng

Dieser Absatz wäre im Buch mit halb-enger Laufweite gesetzt, er verwendet durchschnittlich nur neun Zehntel der normalen Leerstellenbreite und zudem eine um 2 Prozent verkleinerte Schrift.

\EndeLaufweite

…

Der Befehl \BeginnHalbEng ist ungefährlich, du kannst ihn bedenkenlos verwenden.

Nutze aber \BeginnHalbWeit möglichst selten und dann besonders vorsichtig: Indem du die Laufweite vergrößerst, handelst du dir ein höheres Risiko ein, dass im betreffenden Absatz unschön ablenkende Gassen entstehen.

Verboten wäre, zuerst einen Absatz halb-eng zu setzen und dann den unmittelbar folgenden Absatz halb-weit: Der Unterschied von Halb-eng zu halb-weit wäre für das Auge zu deutlich erkennbar und würde den gleichmäßigen Lesefluss stören.

Weitere, zur Laufweiten-Manipulation verfügbare Befehle listet der Artikel SPBuchsatz-Befehle im Abschnitt Notfall-Manipulationen auf.

Allgemeine Textsatz-Korrektur-Möglichkeiten

Ergänzend zu den oben genannten Möglichkeiten stehen dir folgende Methoden zum Beheben von Textsatz-Problemen zur Verfügung:

- Ändere die Silbentrennung eines oder mehrere Worte, damit die Zeilen anders umgebrochen werden.

Setze dazu den Befehl \- direkt in das Wort, also ohne Leerstellen davor/dahinter.

Beispiel:

Schoko\-ladenkuchen

Damit legst du fest, dass SPBuchsatz das Wort nur noch genau an dieser einen, markierten Stelle trennen darf.

Die Einschränkung gilt nur für dieses eine Vorkommen des Wortes.

Tritt das Wort später im Text erneut auf, darf SPBuchsatz es wieder beliebig trennen.

Für Dokument-weit gültige Trenn-Anweisungen verwende die besondere Datei:

Silbentrennung.tex

- Ein oder zwei Worte innerhalb eines Satzes umstellen, damit am Zeilenende oder Zeilenanfang andere Worte stehen.

Beispiel:

A: Klar war die Nacht und der Mond schien hell.

B: Klar war die Nacht und hell schien der Mond.

- Ein(ige) Wort(e) ergänzen oder löschen, damit die Zeilen anders umgebrochen werden.

- Die Textlaufweite einer Zeile vorsichtig ein wenig verkleinern.

Dies kannst du beispielsweise dann versuchen, wenn ansonsten der Text über den rechten Rand hinaus ragt:

…

Dieser Absatz beginnt ganz normal, hier endet die erste Zeile \inlineHalbEng{und diese Zeile ist nun mit halb-enger Textlaufweite gesetzt.} Hier geht es wieder in normaler Laufweite weiter …

…

Anstelle von \inlineHalbEng{…} kannst du auch \inlineEtwasEng{…} versuchen, das würde die Textlaufweite noch weniger ändern als halb-eng.

Beachte:

Manchmal führt eine solche Laufweite-Manipulation dazu, dass die Zeilen des Absatzes anschließend anders umgebrochen werden als vorher.

Um dies zu verhindern, kannst du nach der schließenden Klammer einen Zeilenumbruch erzwingen:

…

Dieser Absatz beginnt ganz normal, hier endet die erste Zeile \inlineHalbEng{und diese Zeile ist nun mit halb-enger Textlaufweite gesetzt.}\Zeilenumbruch Hier geht es wieder in normaler Laufweite weiter …

…

In sehr seltenen Fällen ist es erforderlich, auch vor der manipulierten Zeile einen Zeilenumbruch zu erzwingen:

…

Dieser Absatz beginnt ganz normal, hier endet die erste Zeile \Zeilenumbruch\inlineHalbEng{und diese Zeile ist nun mit halb-enger Textlaufweite gesetzt.}\Zeilenumbruch Hier geht es wieder in normaler Laufweite weiter …

…

Die Textlaufweite einer Zeile etwas mehr verkleinern:

Achte bitte vorsichtig darauf, dass die Manipulation nicht beim Lesen stört.

Sinnvoll ist, die Laufweite stufenweise zu ändern und danach stufenweise wieder zurück zu ändern:

…

Dieser Absatz beginnt ganz normal, hier endet die erste Zeile \inlineHalbEng{und diese Zeile ist nun mit halb-enger Textlaufweite gesetzt.} \inlineEng{Diese Zeile ist nun mit nochmals engerer Textlaufweite gesetzt} \inlineHalbEng{und diese Zeile ist nun wieder in halb-enger Textlaufweite.} Hier geht es wieder in normaler Laufweite weiter …

…

Du kannst mit solchen Befehlen auch die Laufweite vergrößern. Sei dabei aber besonders vorsichtig und tue es seltenst, denn weite Textlaufweite fällt dem Auge eher auf als enge.

Alle zur Laufweiten-Manipulation verfügbaren Befehle listet der Artikel SPBuchsatz-Befehle im Abschnitt Notfall-Manipulationen auf.

Abschluss: Rascher Blick in die Konsolenausgabe

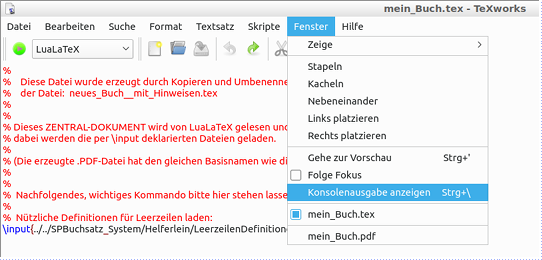

Abschließender Schritt der Satz-Feinkorrektur ist auch bei SPBuchsatz immer dein Blick in die Konsolenausgabe:

Dort erkennst du evtl. trotz sorgsamer Durchsicht übersehene Textsatz-Fehler.

TeXworks hat die Konsolenausgabe (im Erfolgfall) geschlossen, der Menüpunkt öffnet sie:

Über der Konsolenausgabe klicke auf „Errors, warnings, badboxes“:

(Ist die Liste leer, so existiert keine „Errors, warnings, badboxes“-Seite.)

Nach Abschluss deiner Feinkorrektur sollte keine ungeklärten Details mehr in der Liste sein.

Falls also beispielsweise ein Empty space below last line of page gemeldet wird, wie hier im Bild, so gehe zu der entsprechenden Textstelle und behebe das Probleme, oder entscheide, dass der Leerraum an dieser Stelle erlaubt ist.

Ausblick

Der nächste Artikel erklärt die Befehle: SPBuchsatz Befehle

Du die Möglichkeiten kennen, dein Buch zu strukturieren und die Seiten, Absätze und Worte zu gestalten.

Die Befehle haben leicht zu merkende, deutschsprachige Namen.

Beachte auch das Beispiele- und Tippsbuch: Fauchende_Kesselfeuer.pdf

Es zeigt Beispiele häufig genutzter Befehle (beispielsweise zum Einfügen von Grafiken) und gibt nützliche Tipps zur Buch-Gestaltung und -Verschönerung.

Das Ziel: Dein Buchblock ist so schön gesetzt, als habest du ihn einem besonders sorgsam arbeitenden Verlag anvertraut.

Ich wünsche gutes Gelingen mit SPBuchsatz und lese, wenn du magst, deine Meinung gerne auf Mastodon. 🙂